68 patentes en 2024

De la bacteria convertida en pastilla contra la depresión al filtro de C02 para buques: cómo el CSIC se ha convertido en el rey de las patentes

ABC habla con tres de los investigadores que han llevado al centro público a ostentar el liderazgo en la innovación española, por quinto año consecutivo

En plena pandemia y en apenas dos meses, el equipo de la doctora Mar Valés desarrolló un test covid 'que roza la perfección'

El ingeniero químico Carlos Abanades ha desarrollado un dispositivo de captura de gases nocivos que el organismo público licenció a una 'startup' que pretende instalarlo en buques mercantes

España acorta la brecha en innovación con Europa y aumenta las solicitudes de patentes un 44% en una década

Las empresas e inventores españoles presentaron 2.192 solicitudes de patentes europeas en 2024, y 68 de estas provenían del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), lo que convierte a este organismo público -por quinto año consecutivo- en el líder del ránking español. Según explica ... a ABC Luís Berenguer, portavoz de la Oficina Europea de Patentes (OEP), esto no es ni bueno ni malo. Simplemente, un síntoma de que en España la estructura de la investigación descansa más sobre el sector público que sobre el privado. Lo importante es que esos 'inventos' acaben en manos de empresas que los rentabilicen, y si eso no ocurre, al menos habrán servido para saber más.

La mala noticia para nuestro país, matiza Berenguer, es que sigue a la cola de la UE en presentación de patentes (ocupa el noveno puesto en el ránking). En el fondo, esta circunstancia evidencia la mala salud de la inversión en i+d en España, que según el INE le dedica un 1,49% del PIB, casi la mitad que la media de la OCDE. Mejorar esta cifra -indican los expertos- es una obligación de la economía española, más en un contexto en el que la pandemia primero y la era aislacionista abierta por Donald Trump después han convencido a Europa de que tiene que desarrollar sus propias tecnologías para ser independiente en sectores clave.

Como ya se ha avanzado, el CSIC llega a esta carrera en primera posición de salida. En este momento crítico, ABC habla con tres investigadores de este centro y cuenta las historias de los hombres y mujeres que serán claves para que España sea más competitiva y cumpla con lo que le exige la UE.

En nuestra tripa hay un remedio para la depresión

Las bacterias de nuestra microbiota intestinal no solo nos ayudan a metabolizar los alimentos que ingerimos y nos protegen frente a enfermedades. Aisladas de su medio natural, pueden patentarse y convertirse en un fármaco o un complemento alimentario que combata la obesidad, la celiaquía o incluso la depresión.

Precisamente eso es lo que hace el equipo que dirige la doctora Yolanda Sanz en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (centro perteneciente al CSIC), y con mucho éxito, pues en veinte años han presentado cuatro patentes. Una de las primeras bacterias aisladas en su laboratorio, allá por 2005, fue la Bifidobacterium longum, que resultó que protegía contra la reacción inmune adversa al gluten en niños celíacos. Exactamente, este microrganismo restablece la composición de la microbiota y reduce los marcadores de inflamación. Inmediatamente la convirtieron en una patente que fue adquirida en exclusiva por la empresa biotecnológica valenciana Biópolis-ADM, que terminó comercializándola como un probiótico.

Más recientemente, en 2019, el grupo de la doctora Sanz se puso a investigar el llamado eje intestino-cerebro, es decir, la conexión entre el intestino y el cerebro a través de rutas inmunológicas, endocrinas y neurales. Así descubrieron la Christensenella minuta, un microorganismo capaz de reducir la sobreproducción de corticoides, regular los niveles de neurotransmisores y aliviar los síntomas de la depresión. La probaron en ratones a los que sometieron a situaciones parecidas al 'bullyng', y funcionó. Tras la presentación de la patente en 2020, el 'invento' generó mucho interés, tanto que actualmente una farmacéutica estadounidense (Verbiotics) trata de convertirlo en un complemento alimentario.

Los 'cazadores de CO2' del CSIC

En 2020 la Comisión Europea aprobó el Pacto Verde, una iniciativa en virtud de la cual se comprometió a que el Viejo Continente fuera climáticamente neutro para 2050. Y lograr esto, nos cuenta Carlos Abanades, obligará a las empresas a capturar el CO2 que emiten a la atmósfera. A todas, también a las que se conoce como 'adictas al carbono' porque no pueden existir sin este gas; léase, las industrias del cemento, caliza, cerámica, metalurgia o química. Juntas, estas emiten el 20% de las emisiones actuales.

Este ingeniero químico guadalajareño empezó a interesarse por la 'caza' del CO2 hace veinte años, y ahora dirige un equipo de quince personas en el seno del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR). Son pioneros porque fueron los primeros en apostar por capturar el gas usando calcio, un material que es barato y versátil (puede eliminar otros elementos, como el azufre). Bien es cierto que este elemento químico viene usándose al menos desde el siglo XIX para aislar los gases nocivos del resto (por ejemplo en los vehículos), pero el equipo de Abanades se ha propuesto llevarlo más lejos con el desarrollo de grandes dispositivos que, instalados en plantas cementeras o incluso en buques, puedan capturar el dióxido de carbono que de otro modo saldría por las chimeneas.

El principal escollo por ahora es que se trata de una tecnología cara; si se instala en una cementera, tanto como hacer la propia factoría, nos cuenta Abanades. Sin embargo, a su favor tienen el hecho de que la neutralidad climática es una obligación y que en este campo de investigación la UE no escatima en fondos. Por el momento su equipo ya ha presentado diez patentes, seis de las cuales ya están licenciadas.

En Gijón, por ejemplo, trabajan en un proyecto piloto para captar el CO2 de los altos hornos que la multinacional ArcelorMittal tiene en esa localidad, objetivo que -Abanades lo reconoce- «falta mucho para que sea real» dada su complejidad técnica. Y en la central térmica de La Pereda (Asturias), hace unos meses pusieron en marcha una iniciativa para que esa empresa capture el 99% del CO2 que emite. Abanades no nos puede dar el nombre, pero a una 'startup' incluso se le ocurrió que su idea podía servir también para buques mercantes. El CSIC les licenció la patente, y actualmente ya tienen varios prototipos en fase de desarrollo.

La duda es razonable. ¿Qué se hace con el gas una vez capturado? Se puede comprimir en forma líquida y bombearlo hasta las profundidades de la tierra, una solución que parece de ciencia ficción pero que Abanades asegura que es factible -para él, la mejor-, o reutilizarlo. El CO2 puede usarse en un sinfín de industrias (por ejemplo para carbonatar refrescos), pero el inconveniente de esta solución, explica nuestro experto, es que el gas termina regresando a la atmósfera. Mayúsculo desafío es el de capturar gases nocivos; en cierto sentido, como una pescadilla que se muerde la cola. La última tendencia en su campo de investigación, nos cuenta Abanades, es hallar el modo de retirar el dióxido de carbono directamente de la atmósfera; sus 'cazadores de gases' ya trabajan en ello.

Un test covid 100% español que roza la perfección

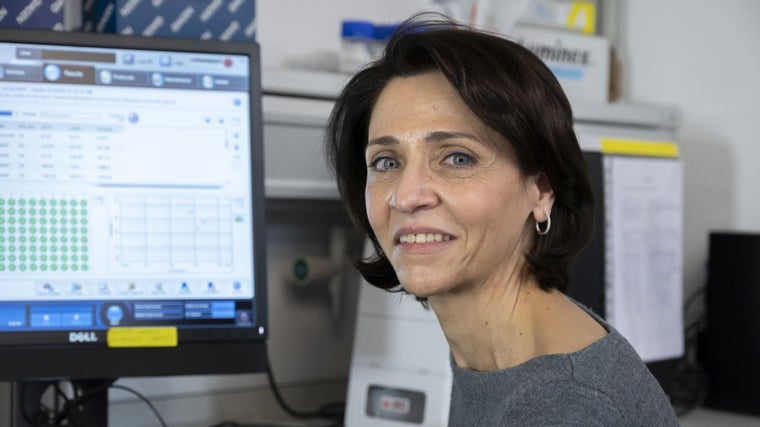

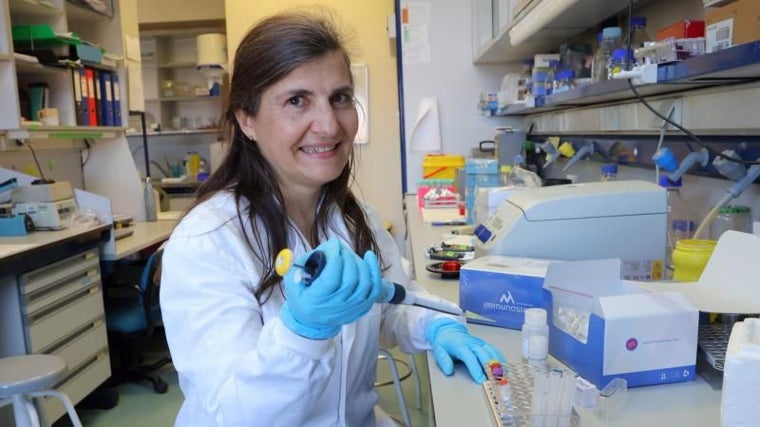

La experiencia de Mar Valés es el mejor ejemplo de que, cuando el dinero no falta, la investigación española puede conseguir logros sensacionales en un tiempo récord. En plena pandemia -entre marzo y abril de 2020-, un equipo multidisciplinar del CSIC liderado entre otros por esta bioquímica madrileña desarrolló un test serológico para el Covid-19 que roza la perfección (tiene una fiabilidad del 98%).

A la doctora Valés, aquellos dos meses le evocan sentimientos encontrados, una mezcla de satisfacción por lo que consiguieron –«me sentí muy útil», nos dice- e inconformidad con el estado actual de la financiación de los proyectos científicos. En 2020, con la pandemia arreciando, los fondos no eran un problema. Las administraciones se volcaron y también las empresas: «¡Una copistería nos dio toda la facturación que tenían en caja en ese momento!», recuerda Mar.

Cuando sobrevino el Covid-19, esta doctora ya llevaba diez años investigando sobre inmunología en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB). En su haber, un doctorado en Biología Molecular, cinco años en Harvard y diez en Cambridge, cuatro como investigadora principal.

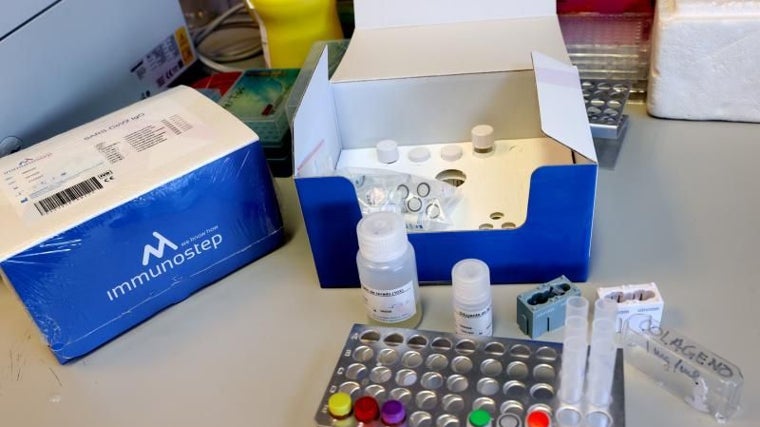

«Empezamos a trabajar en cuanto nos encerraron», explica. A contrarreloj, porque el contador de víctimas no dejaba de aumentar, el CSIC organizó cuatro equipos de profesionales dirigidos por la doctora Valés, Hugh Reyburn, José María Casasnovas y José Miguel Rodríguez Frade. El objetivo era desarrollar una herramienta de diagnosis precisa, producida en España, y ponerla al servicio de los hospitales lo más rápido posible, en un contexto en el que faltaban 'tests' y la dependencia de otros países era un problema. Exactamente, se pusieron a buscar proteínas que generasen anticuerpos más allá de las conocidas -por ejemplo la 'spike'- para poder hacer una combinación que permitiera tener más información sobre la enfermedad; por ejemplo, entender por qué la respuesta inmunitaria es tan distinta en función del paciente. La encontraron en la proteasa, una proteína conocida pero de la que hasta ese momento no se sabía que generaba anticuerpos.

En junio de 2020 la proteína ya estaba en trámite para ser protegida mediante patente y en manos de la empresa salmantina Immunostep, que fue la que puso en circulación el test. La OMS se interesó casi inmediatamente, y un año después esta y el CSIC habían suscrito un acuerdo que puso la nueva tecnología a disposición de empresas de países en desarrollo para que puedan usarla sin pagar regalías.

Le preguntamos a Valés qué le pide al futuro, y nos dice lo mismo que la doctora Sanz, más financiación. Sobretodo, para financiar a sus equipos; «hay muy poco dinero para personal», explica. Los fondos Next Generation han ayudado, pero tienen fecha de caducidad y estas especialistas temen que la investigación se ponga cuesta arriba a partir de entonces.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete